Rafiy Okefolahan : « Le vodou et toutes les religions se rejoignent autour de l’amour »

Interview voyage

Par Laetitia Santos

Posté le 16 février 2020

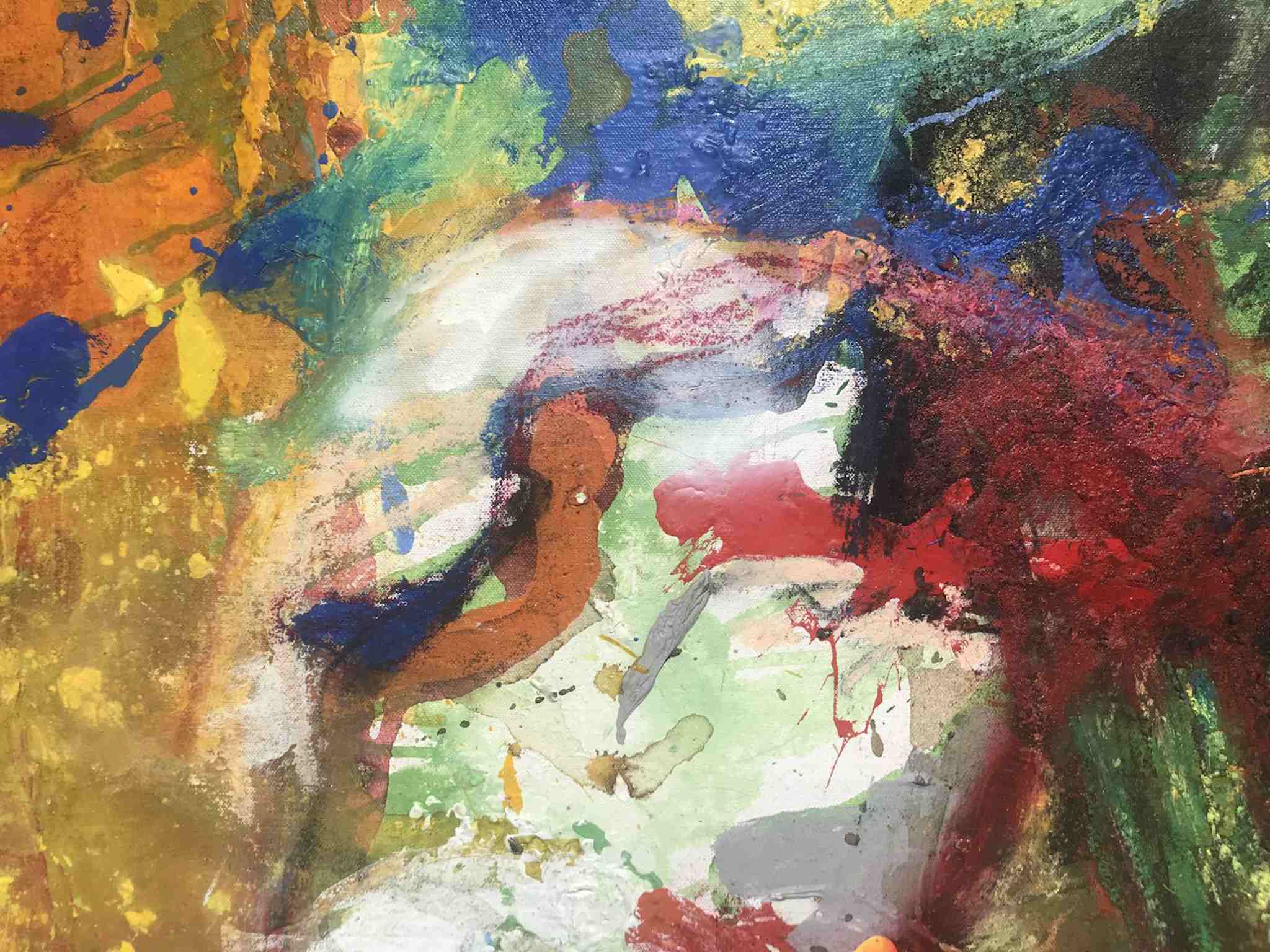

Peintre béninois et coloriste génial, Rafiy Okefolahan fait partie de ces artistes renommés de la scène d’art contemporain béninoise avec laquelle Babel Voyages et son partenaire l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise ont la grande chance d’entretenir des échanges réguliers et des relations amicales étroites. C’est dans ces échanges que s’inscrit en ce moment même la remarquable exposition « Empreinte Vodou » qui prend place dans la fameuse salle hémicycle de l’Office de Tourisme à Pontoise et ce jusqu’au 15 mars prochain.

Imaginée par Luc Raimbault, grand amateur d’art africain et co-fondateur engagé du No Mad Festival, l’exposition réunit pas moins de 6 artistes autour de la thématique du vodou, dont 5 grands artistes béninois et un artiste haïtien, qui n’en impose pas moins. Rencontre tour à tour avec chacun d’eux, à commencer par Rafiy, que rien ne prédestinait à une telle vie d’artiste de par le monde…

Rafiy, peux-tu te présenter à nos lecteurs et nous raconter à quoi ressemblait ton enfance ?

« Je m’appelle Rafiy Okefolahan. Je suis né le 7 janvier 1979 à Porto-Novo. J’y ai grandi avec ma mère, qui était commerçante, jusqu’en classe de CE1. Dès lors, ma mère a souhaité que je rejoigne sa sœur à Cotonou qui faisait partie d’une famille monogame, contrairement à nous. Elle pensait que je m’y épanouirai davantage car à Porto-Novo, j’étais partagé entre la famille de mon père et celle de ma mère. J’ai donc été adopté par ma tante et j’ai continué l’école à Cotonou. Au départ, nous étions deux garçons puis la famille s’est agrandie jusqu’à porter six enfants. Je me considère comme un membre à part entière des leurs. »

Comment as-tu vécu cela ? Ne t’es-tu pas senti tiraillé ?

« J’ai vécu une enfance difficile. Mais chez nous, on dit qu’il faut passer par cette étape, souffrir pour y arriver. C’était dur de partir de chez ma mère. Chaque fois que je repartais pour Cotonou, je pleurais, je disais que je voulais rentrer à Porto-Novo. Et puis la ville m’impressionnait, j’étais jeune, je n’y connaissais personne…

« J’ai vécu une enfance difficile. Mais chez nous, on dit qu’il faut passer par cette étape, souffrir pour y arriver. C’était dur de partir de chez ma mère. Chaque fois que je repartais pour Cotonou, je pleurais, je disais que je voulais rentrer à Porto-Novo. Et puis la ville m’impressionnait, j’étais jeune, je n’y connaissais personne…

Mais ça m’a ouvert l’esprit. Mon père est musulman, ma mère issue d’une famille protestante, bien qu’elle se soit convertie lorsqu’elle a rencontré mon père et ce afin d’être acceptée. J’ai donc été éduqué dans cette religion. Mais quand je suis parti à Cotonou, j’ai rejoint une famille catholique. J’allais à l’église avec mes cousins. Ajoutez à cela les cérémonies traditionnelles vodou qui avaient lieu dans la grande maison familiale de mon père à Porto-Novo depuis mon plus jeune âge. J’y ai découvert les rites et rituels, les danses, les chansons et les grands rassemblements que cela occasionnait. »

Qu’as-tu gardé de cette spiritualité multiple dans laquelle tu as baigné ?

« Autour de moi tout le monde est croyant, musulman ou catholique, tout le monde croit encore aux mânes, le culte lié à nos ancêtres, à nos morts, à tout ce qui est invisible. Cela dépasse les religions et ces croyances m’habitent bien sur, elles font partie de moi et me permettent d’évoluer.

Et puis je vois tellement de similitudes entre la religion musulmane, catholique et le vodou... Certes, le langage est différent mais chacune prône la même chose : la paix, le respect de la nature, de ses parents, l’amour de son prochain. Tout se rejoint pour moi autour de l’amour. Il n’y a que la manière de le manifester qui change tout en sachant que l’une a subi une mauvaise publicité, que l’autre a été diabolisée… »

Revenons un peu à l’enfant que tu étais… Étais-tu bon élève ?

« Oui je travaillais très bien à l’école. Dans ma famille adoptive, je servais d’exemple. Je m’appliquais beaucoup car j’étais conscient que ma mère m’avait donné une chance en m’envoyant à Cotonou.

Puis nous avons déménagé à Calavi où j’ai fait mes études de la seconde à la terminale. Et j’ai arrêté l’école. Je n’ai pas eu mon Bac. J’ai demandé à mon père adoptif si je pouvais faire autre chose, je voulais aller au Ghana faire de l’anglais. Mais pour lui, je devais recommencer mon bac et continuer mes études.

La famille était très conservatrice, avec une certaine rigueur. Le rythme était militaire. avec des heures bien définies pour faire chaque chose et seulement trente minutes pour faire 5 kilomètres à pied ! Et puis notre rapport aux parents était bien différent de celui d’aujourd’hui. Il n’y avait pas de câlins... Alors j’ai fait une fugue pendant deux ans, car on ne s’est pas entendu. Je n’ai pas donné de nouvelles pendant tout ce temps. Je me cachais pour échapper à mes parents, mais je côtoyais mes cousins. C’est à cette époque que j’ai commencé à fréquenter des artistes… »

Et à te familiariser avec l’art jusqu’à vouloir le pratiquer toi même…

« En effet. Je me suis retrouvé dans un centre de promotion pour l’artisanat à Cotonou lorsque j’ai fugué. Je gérais la boutique qui appartenait à la maman d’un de mes amis, j’y vendais des statuettes, de l’artisanat... Et c’est comme ça que j’ai commencé à côtoyer le milieu artistique.

Un jour je me suis demandé ce que j’allais faire. Je n’avais pas eu mon bac mais je ne pouvais pas non plus rester là. Il fallait que je me décide. Alors j’ai commencé à me renseigner sur la peinture et ses techniques, à poser des questions autour de moi et j’ai eu envie de m’y mettre. J’ai démarré avec des peintures pour les touristes, des paysages figuratifs, beaucoup de couleurs. J’aidais les artistes dans leur atelier et eux en contrepartie me montraient les différentes techniques.

J’ai voyagé au Nigeria où j’ai rencontré d’autres artistes. Mais c’est la rencontre au Bénin avec le plasticien togolais Kikoko qui a été décisive : il m’a enseigné une nouvelle technique, sans pinceau, celle que j’utilise aujourd’hui et qui manie la spatule et le grattoir. Je suis resté six mois à ses côtés, je l’ai aidé à monter des expositions à Cotonou, j’ai découvert ce qu’était un vernissage… C’est comme ça que je suis tombé dans ce métier, passionnant. »

Et comment es-tu passé de modestes reproductions figuratives pour gagner ta croûte en local à d’immenses œuvres d’art abstraites et très personnelles reconnues à l’international ?

« Je voulais faire quelque chose de différent. En 2006, je suis parti au Sénégal sac au dos, avec un ami nigérien, en passant par les routes : Cotonou, Bamako, Dakar... J’y suis finalement resté quatre ans. Les affaires marchaient bien, je peignais beaucoup. Mon ami faisait du figuratif très coloré, moi je suis resté dans l’abstrait avec mon grattoir. Ce n’était pas facile au début. Lui vendait plus que moi.

« Je voulais faire quelque chose de différent. En 2006, je suis parti au Sénégal sac au dos, avec un ami nigérien, en passant par les routes : Cotonou, Bamako, Dakar... J’y suis finalement resté quatre ans. Les affaires marchaient bien, je peignais beaucoup. Mon ami faisait du figuratif très coloré, moi je suis resté dans l’abstrait avec mon grattoir. Ce n’était pas facile au début. Lui vendait plus que moi.

Je me suis inscrit à l’École Nationale des Arts de Dakar pour prendre des cours et acquérir de la technique. Mais je ne faisais jamais mes devoirs, j’avais déjà une vie d’artiste à l’époque, j’exposais, je répondais à des commandes. Les profs me citaient comme exemple. Alors après huit mois, j’ai arrêté et je me suis plongé dans le travail enfermé dans mon atelier.

Je n’ai jamais vraiment su dessiner alors je me suis dit que je ne devais faire que de la peinture. Je me suis mis à fond dedans. Et avec les mouvements du grattoir, les visages apparaissaient… »

Mais ces créations de couleurs et de pigments, est-ce qu’elles te sont instinctives ou plutôt réfléchies finalement ?

« Avant je ne composais pas mon travail, j’étais très spontané. Maintenant oui, je réfléchis davantage. »

On ne peut pas s’empêcher de rapprocher ton travail de celui de Jean-Michel Basquiat…

« J’ai tout fait pour ne pas faire du Basquiat. Mais la spontanéité initiale nous rapproche. On travaille sans réfléchir. Travailler de manière spontanée c’est ma démarche. Et en fonction des contraintes également.

Quand j’étais au Bénin, je fabriquais ma propre rouille avec du fer et de l’eau de mer. La rouille me permet de faire ressortir les visages. Quand j’ai débarqué à Paris, j’ai voulu réutiliser cette technique mais je me suis heurté à des interdictions : il fallait des autorisations et des dérogations préfectorales pour ramasser des tôles parmi des ordures ! C’est quoi cette histoire pour ramasser vos déchets là ?! (rires)

Un jour, je découvre le marc de café avec le café turc, je décide de l’utiliser. C’est ainsi que le marc de café est entré dans mon travail, et que la rouille s’en est éloignée.

Petit à petit, d’autres éléments sont apparus. Un jour, le vent a amené une plume dans mon atelier. Je l’ai utilisée et fixée sur ma toile. Il y a des choses qui viennent par hasard, je décide alors ou non de les garder.

Je m’inspire aussi beaucoup de ce que j’entends autour de moi. Il y avait par exemple ces gens au Bénin qui inscrivaient les numéros de leurs proches au charbon ou à la craie sur les murs afin de ne pas les oublier. J’ai repris cette idée dans mon travail.

Autre exemple alors qu’un jour je séchais mes toiles dehors : une toile s’est couchée à cause du vent et le voisin a roulé dessus avec sa voiture ! J’ai récupéré la toile et découvert l’empreinte de pneu. Je l’ai gardée et ramenée à Paris. Lors d’une exposition, alors que j’en étais seulement à l’accrochage, un monsieur rentre et dis : "Celle-là, je la prends !" » (rires)

Parle-nous justement de la manière dont tu as rencontré le succès en France et tout particulièrement à Paris…

« C’était en octobre 2009, grâce à ma rencontre avec Alexandre Lazarew. Je suis arrivé à Paris avec une quinzaine de toiles, des grands formats roulés. Je cherchais à exposer mais on m’a fait comprendre que Paris, ce n’était pas le Bénin. Un matin, je vois un homme à travers la vitre de sa galerie, qui joue du piano. Je pousse la porte, il m’invite à entrer, me montre sa collection avec du street art et beaucoup d’autres styles. Je lui dis que je peins. Je vais chercher mes toiles pour lui montrer. "Tu les vends combien ?" me demande t-il. "500 € …" Il me les achète toutes, même celles qu’il n’a pas encore vues ! Et là je me retrouve avec 7000 € en poche ! (rires) »

« C’était en octobre 2009, grâce à ma rencontre avec Alexandre Lazarew. Je suis arrivé à Paris avec une quinzaine de toiles, des grands formats roulés. Je cherchais à exposer mais on m’a fait comprendre que Paris, ce n’était pas le Bénin. Un matin, je vois un homme à travers la vitre de sa galerie, qui joue du piano. Je pousse la porte, il m’invite à entrer, me montre sa collection avec du street art et beaucoup d’autres styles. Je lui dis que je peins. Je vais chercher mes toiles pour lui montrer. "Tu les vends combien ?" me demande t-il. "500 € …" Il me les achète toutes, même celles qu’il n’a pas encore vues ! Et là je me retrouve avec 7000 € en poche ! (rires) »

Cette exposition aujourd’hui à l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise mais aussi en même temps à la galerie Gingko de Pontoise et la galerie Lazarew à Paris, vous rassemble toi et d’autres autour du vodou. À quel point ce vodou qui fait partie intégrante de ton histoire influence-t-il ton art ?

« À Porto-Novo, le quartier où je vivais enfant était un quartier où se déroulait de nombreuses cérémonies. C’était amusant pour moi à l’époque : je découvrais des traditions, des rites, de nouveaux plats différents de ma culture musulmane comme cette nourriture que l’on offrait aux Dieux à base de haricots rouges, de farine et d’huile, c’est très consistant. On nous amenait voir des chefs traditionnels afin de nous protéger contre le mauvais œil et contre les envoûtements, on avait des fétiches qui protégeaient la famille, et une divinité pour les revenants … J’étais curieux, je posais beaucoup de questions.

« À Porto-Novo, le quartier où je vivais enfant était un quartier où se déroulait de nombreuses cérémonies. C’était amusant pour moi à l’époque : je découvrais des traditions, des rites, de nouveaux plats différents de ma culture musulmane comme cette nourriture que l’on offrait aux Dieux à base de haricots rouges, de farine et d’huile, c’est très consistant. On nous amenait voir des chefs traditionnels afin de nous protéger contre le mauvais œil et contre les envoûtements, on avait des fétiches qui protégeaient la famille, et une divinité pour les revenants … J’étais curieux, je posais beaucoup de questions.

Les rituels et les cérémonies ont eu un impact très grand sur mon travail. Je travaille par terre, à l’image d’un féticheur, jamais sur un chevalet. Je m’imagine faire les mêmes rituels qu’un féticheur… »

Et à quel point l’art t’a t’il comblé en tant qu’homme ?

« Le seul endroit où je me sens bien, c’est dans mon atelier. Je suis de mauvaise humeur quand je ne travaille pas… et quand j’ai faim ! (rires) »